【家庭菜園】プルーンの育て方|土作りから収穫までをご紹介

この記事でわかること

- 初心者にプルーンの家庭菜園は可能か?

- プルーンの健康効果とプルーンを活用した食生活

- プルーンの家庭栽培に欠かせない環境と土づくりについて

- プルーンの家庭栽培に必要な基本管理方法

- プルーンの家庭栽培を無農薬で成功させる方法

プルーンを家庭菜園で育てる魅力とは?

プルーンは、比較的育てやすく、栄養価も高いため、家庭菜園初心者からベテランまで幅広い層に人気があります。

プルーンは自家製のフルーツとして楽しめるだけでなく、収穫後の保存性も高く、さまざまな方法で活用できます。

本記事では、プルーンを家庭菜園で育てる魅力について詳しく解説します。

プルーンの基本情報と特徴

プルーンは、西洋スモモ(プラム)の一種であり、主に乾燥させたものを「プルーン」と呼びます。

原産地はヨーロッパや中央アジアとされ、日本でも長野県や山形県などの寒冷地を中心に栽培されています。

プルーンの木は比較的コンパクトに育ち、高さは2〜4メートル程度になります。

耐寒性が強く、日本の冬でも枯れにくいのが特徴です。

また、受粉樹を必要とする品種と、1本で結実する自家受粉性の品種があり、家庭菜園向けには後者が適しています。

代表的な品種には「シュガープルーン」や「スタンレイ」などがあります。

開花期は春(4〜5月)で、白や淡いピンク色の美しい花を咲かせます。

夏から秋にかけて果実が成熟し、8月〜10月頃に収穫時期を迎えます。

果実は生食だけでなく、ドライフルーツやジャム、ジュースなどにも加工できるため、幅広い用途で楽しめます。

家庭菜園で育てるメリット

プルーンを家庭菜園で育てる最大のメリットは、農薬や化学肥料を抑えた健康的な果実を収穫できることです。

市販のプルーンは輸入品が多く、長距離輸送のために防腐処理が施されることもありますが、家庭菜園なら無添加の新鮮な果実を楽しめます。

また、プルーンの木は比較的コンパクトで、鉢植えでも育てられるため、広い庭がなくても栽培可能です。

特に、ベランダや狭いスペースでも育てられる「矮性品種」を選べば、都市部の家庭でも気軽にチャレンジできます。

さらに、プルーンは病害虫に強く、手間が少ないのも魅力のひとつです。

剪定や受粉作業を適切に行えば、毎年安定した収穫が期待できます。

自家栽培ならではの完熟プルーンは、甘みが強く、市販品にはないフレッシュな味わいを堪能できます。

栄養価と健康

プルーンは栄養価が非常に高く、「天然のサプリメント」とも称されるほど健康効果が期待できます。

特に、食物繊維やビタミン、ミネラルが豊富で、健康維持に役立ちます。

食物繊維は腸内環境を整え、便秘の予防・改善に効果的です。

特にプルーンに含まれる可溶性食物繊維は、腸内の善玉菌を増やし、腸の働きを活発にしてくれます。

また、鉄分も豊富で、貧血予防に効果的な食品として知られています。

特に、鉄分の吸収を助けるビタミンCを含む食品と一緒に摂ると、より効率よく鉄分を補給できます。

さらに、カリウムも多く含まれており、体内のナトリウムバランスを調整し、高血圧予防に役立ちます。

抗酸化作用のあるポリフェノールも含まれており、老化防止や動脈硬化の予防にも貢献します。

このように、プルーンは健康維持にとても優れた果実です。

家庭菜園で栽培することで、無農薬で安心して食べられるのは大きなメリットです。

自家製プルーンを日々の食生活に取り入れ、健康的なライフスタイルを楽しんでみてはいかがでしょうか。

プルーンの家庭菜園のための準備|最適な環境と土作り

育てるのに適した場所・気候

前述の通り、プルーンは冷涼な気候を好みます。

家庭でプルーンを栽培する場合、最も重要なのは「日当たり」と「風通し」です。

プルーンは日照を十分に確保できる場所でないと、花芽の形成が不十分になり、収穫量が減少します。

また、風通しの悪い場所では病害虫が発生しやすくなり、樹木の健康が損なわれる可能性があります。

理想的なのは、南向きの斜面や庭の中でも日当たりが良い場所を選ぶことです。

また、プルーンは耐寒性があるものの、寒すぎる環境では生育が遅れたり、霜害を受けることがあります。

特に、春先の遅霜には注意が必要です。霜が降りやすい地域では、植え付けの際に霜害を避けるために高めの場所を選んだり、霜よけシートを活用するなどの対策が求められます。

さらに、プルーンは自家受粉できる品種もありますが、多くの場合、他の品種と一緒に植えることで結実率が向上します。限られたスペースで育てる場合は、自家受粉性のある品種を選ぶと管理が容易になります。

プルーン栽培に適した土壌とpH調整

プルーンは水はけが良く、適度な保水力がある土壌を好みます。

特に、砂壌土や壌土といった水はけと通気性のバランスが取れた土壌が理想的です。

粘土質の土壌では根が呼吸しにくくなり、根腐れを起こしやすくなるため、改良が必要になります。

また、プルーン栽培においてpH値も重要な要素の一つです。

最適な土壌pHは6.0~6.5の弱酸性から中性の範囲とされています。

pHが高すぎるアルカリ性土壌では鉄やマンガンの吸収が阻害され、葉の黄化や生育不良が起こることがあります。

逆に、酸性が強すぎると根の成長が妨げられるため、必要に応じてpH調整を行いましょう。

pH調整には、土壌が酸性の場合は苦土石灰を施すことで中和できます。

植え付けの2週間ほど前に、1平方メートルあたり100~150g程度を撒いて、よく耕しておくと効果的です。

逆に、アルカリ性が強い場合はピートモスや硫黄粉を用いて酸度を調整すると良いでしょう。

初心者でも失敗しない土作りのコツ

家庭菜園でプルーンを育てる際、最も重要なのは土作りです。

特に初心者の場合、適切な土壌環境を整えないと、根の発育が不十分になり、病害や収量不足の原因となることがあります。

まず、植え付ける前に土をしっかりと耕し、通気性と排水性を確保しましょう。

深さ30~40cmほど掘り返し、硬い層をほぐすことで、根がスムーズに伸びる環境を作ります。

その際、有機物を豊富に含む堆肥や腐葉土を混ぜ込むと、土壌の団粒構造が改善され、適度な水持ちと排水性が確保されます。

次に、元肥を適切に施すことがポイントです。

プルーンは、窒素・リン酸・カリのバランスが取れた肥料を好みます。

特にリン酸は根の発育を促進し、花芽形成を助けるため、植え付けの際にリン酸を多く含む肥料を施すと良いでしょう。

具体的には、堆肥と一緒に骨粉や過リン酸石灰を加えるのが効果的です。

また、水はけが悪い場合は、植え付けの際に畝を少し高くしておくと、余分な水がたまりにくくなります。

逆に、乾燥しやすい場所では、マルチングを施して土壌の水分を保持する工夫をすると、安定した生育につながります。

最後に、植え付け後は根がしっかり活着するまで、水やりを適切に行いましょう。

特に植え付け直後の1か月間は、土が乾燥しないように注意が必要です。ただし、水のやりすぎは根腐れの原因になるため、土の状態を見ながら適量を管理することが大切です。

適切な環境と土作りを行うことで、プルーンの栽培は初心者でも成功しやすくなります。

家庭菜園に適したプルーンの植え付けと苗の選び方

プルーンの苗の種類と選び方

プルーンを家庭栽培する際、まず重要なのが苗の選び方です。

プルーンには多くの品種があり、甘みや酸味、耐寒性などが異なります。

初心者におすすめなのは、日本の気候に適応しやすい「シュガープルーン」や「スタンレープルーン」などの品種です。

苗の種類には、大きく分けて「接ぎ木苗」と「実生苗(種から育てた苗)」の2種類があります。

接ぎ木苗は成長が早く、比較的早く実をつけるのが特徴です。

一方、実生苗は根が強くなる傾向がありますが、品種の特性が親と異なる可能性があり、収穫までに時間がかかることもあります。

苗を選ぶ際は、根の張りが良く、幹がしっかりしているものを選びましょう。

また、病害虫に強い品種を選ぶことで、育成の手間を軽減できます。

購入時には、苗のラベルを確認し、耐寒性や育成条件が自分の地域に合っているかを確認することも重要です。

正しい植え付け時期と方法

プルーンの苗の植え付けは、適切な時期と方法を守ることで成長がスムーズになります。

植え付けの適期は、寒さが和らぐ3月〜4月、または秋の落葉後の10月〜11月が理想的です。

植え付け場所は、日当たりと風通しの良い場所を選びます。

プルーンは排水の良い土壌を好むため、水はけの良い場所を確保しましょう。

植え付け時のポイントとして、苗の根を傷つけないよう注意しながら、根鉢よりも一回り大きい穴を掘ります。

根が広がるように植えたら、しっかりと土をかぶせ、根元を軽く押さえます。

最後にたっぷりと水を与え、乾燥を防ぐためにマルチングを施すと良いでしょう。

プルーンを鉢植えで育てるコツ

プルーンは地植えだけでなく、鉢植えでも育てることが可能です。

特に庭のスペースが限られている場合や、マンションのベランダで育てたい場合に適した方法です。

鉢植えの場合、苗の成長に合わせて大きめの鉢を選ぶことが重要です。

最初は直径30cm程度の鉢を使用し、成長に応じてサイズアップしていきましょう。

排水性の良い培養土を使用し、水はけを良くするために鉢底石を敷くのがポイントです。

水やりは、土の表面が乾いたらたっぷりと与えますが、水を溜めすぎると根腐れの原因になるため注意が必要です。

また、肥料は生育期の春から夏にかけて、緩効性肥料を定期的に施すとよく育ちます。

鉢植えでは根が限られたスペース内にとどまるため、剪定も重要となります。

風通しを良くし、枝のバランスを整えることで、病害虫の発生を抑えることができます。

また、冬の寒さに弱い場合は、鉢を移動して霜や寒風から守ると良いでしょう。

家庭菜園でプルーンを育てる方法|水やり・肥料・剪定のポイント

正しい水やりの頻度と方法

特に家庭栽培では鉢植えと地植えで水やりの方法が異なるため、それぞれの環境に応じた管理が必要です。

1. 地植えの場合

地植えのプルーンは、根が土の中深くまで伸びるため、頻繁な水やりは不要です。

2. 鉢植えの場合

鉢植えは土の量が制限されるため、乾燥しやすく水切れを起こしやすいのが特徴です。

春から秋にかけては1日1回、朝の涼しい時間帯に行うのが基本です。

特に夏場は土の表面が乾燥しやすいため、朝と夕方の2回に分けて水をやっても大丈夫です。

3. 水やりのポイント

- 水は根元にたっぷりと与え、葉や幹には何もしない

- 朝の時間帯に水やりを行い、夜間の過湿に注意する

- 乾燥しすぎると果実の品質が落ちるため、特に開花後から収穫期にかけては注意する

正しくな水やりを行うことで、根がしっかりと張り、健全な成長を遂げることができます。

肥料の選択と最適なタイミング

プルーンをしっかり育てるためには、適切な肥料を選ぶ、適切なタイミングで準備することが重要です。

肥料の不足は成長の遅れや結実率に影響を与え、逆に過剰に考えると枝葉だけが茂って実がなくなることもあります。

1. 肥料

プルーンには、以下のような肥料が適しています。

- 元肥(もとごえ):植え付け時に適宜堆肥や有機質肥料(牛ふん堆肥、腐葉土など)

- 追肥(ついひ):生育期に追加で相当肥料(化成肥料、油かす、骨粉など)

有機肥料を中心に施し、土の状態を良くすることで、プルーンが健全に育ちます。

2. 肥料を適切なタイミングで

プルーンの肥料は、年に3回が基本です。

- 冬(12〜2月):元肥

- 木の根元周囲に堆肥や有機質肥料を混ぜる

- 春(3〜4月):芽吹き前の追肥

- 新芽が伸びる前に窒素・リン酸・カリをバランスよく含んだ肥料を十分に使用する

- 夏(6〜7月):果実肥大期の追肥

- 果実の成長を助けるために、カリ分の多い肥料を中心に考える

ただし、過剰な肥料は悪影響の原因になるため、適量を守ることが大切です。

初心者でもできる剪定方法

プルーンは剪定をしないと枝が混み合い、病害虫が発生しやすくなります。

正しくな剪定を行うことで、風通しを良くし、実際付きの良い樹形に整えることができます。

1. 剪定のタイミング

剪定は、休眠期(1〜2月)と夏季(7〜8月)に行います。

- 冬の剪定(強剪定):不要な枝を切り、樹形を整える

- 夏剪定(軽剪定):徒長枝を切り、日当たりを確保する

2.剪定すべき枝の種類

剪定の際には、以下の枝を切るのがポイントです。

- 徒長枝(とちょうし):勢いよく伸びた枝で実がつきにくいので、短く切る

- 混み合った枝:風が通るようになるため、間抜き

- 内向きの枝:中心部の日たまたま盛り上がるため、外向きの芽を残して剪定

剪定を正しく行うことで、将来付きが良くなり、病害虫のリスクを減らすことができます。

家庭菜園におけるプルーンの病害虫対策と健康的に育てるコツ

プルーンがかかりやすい病気と対策

プルーンは比較的病気に強い果樹ですが、栽培環境や管理方法によって病気の発生リスクが生じます。

特に湿度が高い時期や風通しが悪い環境では、カビや細菌が原因となる病気が発生しやすくなります。

1.灰星病(かいせいびょう)

症状:果実に小さな褐色の斑点ができ、やがて腐敗していく。進行すると灰色のカビが発生し、他の果実まで広がる。

原因:モニリア菌というカビの菌が原因で、特に高温多湿の環境で発生しやすい。

- 剪定を行い、風通しを良くする。

- 発病果を早めに除去し、床に落ちた果実も放置しません。

- 耐病性のある品種を選ぶと被害を抑えやすい。

2.さび病

症状:葉に黄色や赤褐色の斑点が現れ、やがて拡大して葉が落ちます。

原因:さび菌の感染によるもので、高温多湿の環境で発生しやすい。

- 定期的に葉の状態を観察し、早期発見に努める。

- 葉が密集しないように剪定を行い、風通しを確保する。

- 石灰硫黄合剤などの自然由来の防除剤を使用するのも効果的です。

3.褐斑病(かっぱんびょう)

症状:葉に褐色の斑点ができ、進行すると葉が枯れる。

原因:カビが原因で、梅雨時期に特に発生しやすい。

- 落ち葉や病葉をこまめに処分し、床に病原菌を残さない。

- 葉の水はけを良くするために剪定を行います。

- 予防策として、木酢液や酢を薄めたスプレーを散布するのも有効です。

病気の発生を防ぐには、日頃の管理が重要です。こまめな観察と適切な手入れで、プルーンを健康に育てましょう。

害虫の種類と効果的な予防法

プルーンは病気だけでなく、害虫による被害も受けやすい果樹です。

特に春から夏にかけては害虫の活動が活発になるため、適切な予防策を長くすることが大切です。

1.アブラムシ

被害:新芽や若葉に群がり、栄養を吸い取ることで生育を侮る。

- 天敵(テントウムシなど)を利用して自然排除する。

- 木酢液やニームオイルを散布して予防する。

- ホースで水をかけて物理的に除去するもの効果的。

2.コスカシバ(蛾の幼虫)

被害:幹の内部を食害し、木を弱らせる。

- 幹に穴が開いていないか定期的に確認します。

- 被害部分を針金で突いて幼虫を取り除く。

- フェロモントラップを利用して成虫を減らします。

3.カイガラムシ

被害:枝や幹に付着し、樹液を吸い取ることで木を弱める。

- 歯ブラシなどでこすり落とし。

- 剪定を正しく行い、風通しをよくします。

- 石鹸水スプレーすることで発生を抑制。

害虫対策は、発生してから駆除するよりも、日頃から予防を徹底することが重要です。

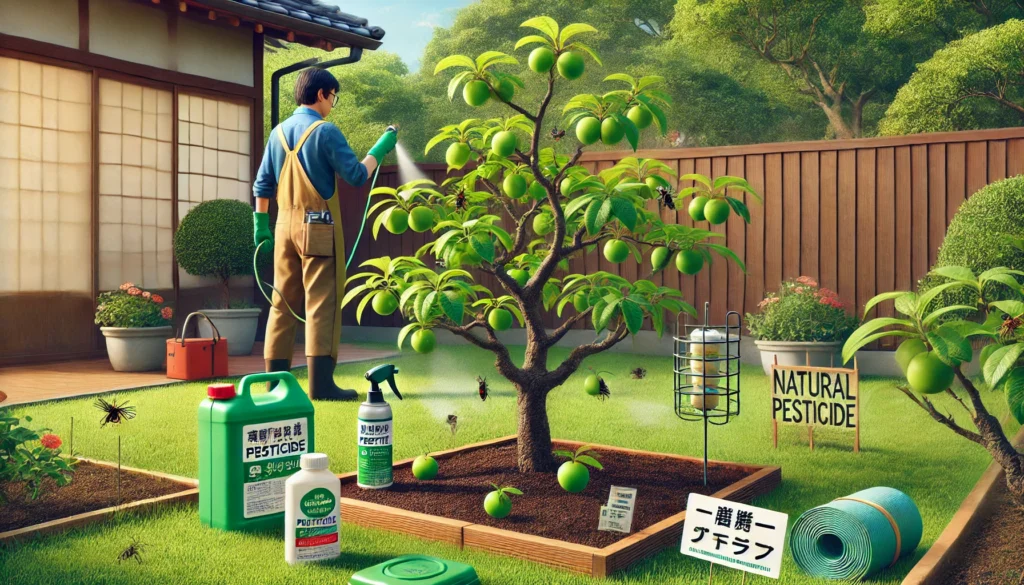

無農薬で安全に育てる方法

家庭栽培では、農薬を使わずにプルーンを育てたいと考える人も多いことでしょう。

無農薬栽培では、日々の管理が特に重要になり、手間暇がかかります。

1.正しい剪定で風通しを良くする

風通しを良くすることで病害虫の発生を防ぎます。

特に春と秋に不要な枝を剪定し、樹全体の通気性を確保しましょう。

2.有機肥料の活用

化学肥料の代わりに、堆肥やボカシ肥などの有機肥料を使えば、土壌の微生物が活性化し、健康な樹木を育てることができます。

3.コンパニオンプランツを植える

プルーンの近くにマリーゴールドやニラを植えると、害虫を遠ざける効果があります。

4.自然由来の防除剤を活用する

木酢液、酢スプレー、ニームオイルなどを活用すると、病害虫の発生を中心にできます。

無農薬栽培では、丁寧な観察と適切な管理が成功の鍵となります。環境に優しく、安全なプルーン栽培を目指しましょう。

家庭菜園プルーンの収穫とおいしい食べ方

収穫のタイミングと捉え方

プルーンの収穫は、品種や栽培地域よりますが、一般的に夏の終わりから初秋にかけてが最適です。

重要なのは、「完熟」に近い状態で収穫すること。少し柔らかみを感じる程度がベストです。

固すぎるうちに収穫すると熟れが足りず、逆に完熟を意識しすぎて収穫が遅れると日持ちしません。

収穫したプルーンの保存方法

収穫したプルーンというのは、非常にデリケートです。

完熟した状態では日持ちが短いため、保存方法には工夫が必要です。

常温保存は基本的に(1~2日)に限られます。

長期保存を考えるなら、冷凍保存かドライフルーツ化も選択肢として考えるべきです。

冷凍する場合は、種を取って半分にカットし、ラップで包んでから密閉袋に入れて保存します。

スムージーやジャムに使う時に重宝します。

自家製プルーンのおすすめレシピ

収穫したばかりのプルーンは、新鮮なうちにそのまま食べるのが一番ですが、ひと工夫することでさらに美味しさが広がります。

おすすめなのが「プルーンの赤ワインコンポート」。

半分にカットして種を取り、赤ワイン・砂糖・シナモンを加えて煮込めば、上品なデザートの完成です。

「プルーンジャム」は、トーストやヨーグルトにぴったり。

煮詰めてレモン汁を作るだけの簡単な手順で、自家製ならではの濃厚な味わいが楽しめます。

さらに、刻んだプルーンを入れた「パウンドケーキ」や「グラノーラバー」も、栄養価が高くお子様のおやつにも最適です。 保存性も良く、ギフトにも喜ばれる一品となります。

まとめ

・プルーンは初心者でも育てやすい果樹

耐寒性が強く、病害虫にも比較的強いため、家庭菜園でも育てやすい。

・自家受粉性の品種を選ぶと育てやすい

「シュガープルーン」や「スタンレープルーン」など、1本で実をつける品種が初心者向き。

・栄養価が高く健康効果が期待できる

食物繊維、鉄分、カリウム、ポリフェノールが豊富で、便秘改善や貧血予防に役立ちます。

・日当たりと風通しの良い場所で育てる

日照不足は花芽形成を考えて、南向きの場所で管理し、剪定で風通しを確保する。

・適した土壌とpH調整が重要

水はけの良い土を用い、pH6.0〜6.5の弱酸性〜中濃度調整すると生育が良い。

・植え付け時期と方法を守る

3〜4月または10〜11月が適期で、根鉢より少し大きめの穴を掘り、水はけの良い土を準備する。

・水やりは適量を守る

地植えは基本的に自然降雨で十分ですが、鉢植えは土の表面が乾いたらたっぷり水を与えます。

・剪定で樹形を整え、病害虫を防ぐ

休眠期間(1〜2月)と夏季(7〜8月)に剪定し、不要な枝を整理して樹勢を管理します。

・無農薬栽培も可能

風通しを良くし、木酢液やニームオイルを活用することで病害虫を予防できます。

・収穫のタイミングと保存方法を工夫する

果実が少し柔らかくなった頃が収穫適期。冷凍やドライフルーツ加工で長期保存が可能。